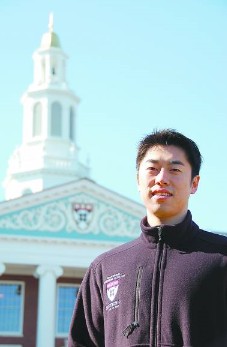

他今年29岁,已是联想集团的总裁高级助理。他21岁被当日寸全球最大电脑商戴尔电脑公司聘用,先后在三个重要部门任职。他2009年毕业于哈佛大学商学院,曾是花旗银行十名“全球领袖计划成员”之一。他就是于智博,被媒体称为“输”在起跑线上的哈佛男孩。

从成绩倒数到优秀学生

九岁时,因为父母离异,于智博从上海转学到成都,与爷爷奶奶一起生活。“转学时,我本应读小学四年级,但参加了当地学校的入学考试,成绩不好,结果又降了一个年级,从三年级开始读。”于智博说。

对智博的学习成绩,父亲并不十分苛求,他认为:“掌握基本知识和理论就够了,为了几分点灯熬油不值得。”

“但一上中学,学业压力一下子就上来了,我那时经常排名倒数,尤其是数理化成绩极差,历史和地理,单科排名甚至能排到班里前三,语文和英语也不错,但是一加上数理化,综合排名就倒数了。”但即便如此,父亲也没有以耽误学习为由反对他参加校田径队。

“小时候,是觉得好玩,中学时,体育成了我自尊心的避风港。”于智博当时是校田径队的主力,每天训练时的奔跑,是他释放学业压力和树立信心的渠道,”田径场上锻炼的意志和吃苦精神,是在课堂上体会不到的”。

16岁的夏天,于智博成为美国俄勒冈州中部密歇尔高中毕业班的一名留学生。

“虽然自然景色不错,但那个小镇总共才有350人,镇上只专一家商店、两家餐馆、一家邮局和一所学校,甚至街上连红绿灯都没有。”乍从人口稠密、热闹繁华的成都来到这个美国乡村小镇,于智博“惊讶得目瞪口呆”。

作为镇上唯一的一所中学,密歇尔高中是全俄勒冈州里规模最小的高中,“全校学生还不到50人,学校只有一座连排的平房”。

语言关是于智博当时所面临的第一关,刚来美国的头三个星期,他发现自己原有的英语底子十分有限,同美国的老师、学生交流也很吃力。“我不怕出丑,跟着重复同学和老师所说的话,多与当地人交流,模仿他们讲话时的口吻和语气。”即便没有人的时候,他也在听录音并大声模仿。两个月的时间,于智博基本掌握了美式英语的发音。

来这所美国高中毕业班后,曾令于智博最头疼的数理化,竟让他“大出风头”。“美国高中三年级的数理化内容是我在国内初三就学过的,在那边,我考试基本上拿满分,还被提拔成数学老师的助教”。后来,同学开玩笑时.会对他说:“我不是中国人,所以我不懂数学。”

留学一年后,于智博代表优秀学生团体,在高中毕业典礼上发言。

从三流大学到名牌高校

选择大学的时候,考虑到自费留学和成绩等个人条件,于智博选择了“一所又小又便宜的大学”——东俄勒冈大学。

“那是当时最适合我的选择。那时我刚满17岁,不太了解美国大学的情况,也不敢走远,家里又不是很富裕,选择大学的余地并不太大。东俄勒冈大学学费很便宜.而且大学期间转学在美国很普遍,也比较方便。”

大二时,于智博开始计划自己人生的下一步——转学去名牌大学深造:“在东俄勒冈大学的时候,学分我都修够了,但选择转去哪儿是个问题。”像哈佛、耶鲁大学等私立名校,一年学费一般是三万至四万美元,这是他当时“想也不敢想的数字”,其他一些名校,学费中等、专业排名靠前的又不是他想学的专业。