一个领导谈话,一个秘书做记录,三分钟工夫,你就从一个官成了一个不管事的人。车不再属于你了,司机的眼神游离着一种隔膜,心思已到新的主人那里去了,尽管他嘴上安慰说:这下轻松了。

办公室不再属于你了,原先觉得此处小了,各种资料摆放不下,件件都很重要,现在一清检,发现属于自己的太少太少。没有人愿意和你碰面,不知笑好还是严肃好,幸灾乐祸或者满不在乎都不合适,一不小心硬要招呼,还是你先开口:我早料到这一天了。似乎把这一切看得很淡。可再淡也不会有人家看得淡,他们计算这个时辰要比你早得多,看到你整理东西,人家只问:要不要帮什么忙?好像你什么也不会做,但现在什么小事也该你自己做了,大有同情之意。

你何必强撑着呢?好像很有骨气,说退就退;很有境界,一切过眼云烟。你终于熬到回家了,该在的都在,说话轻言细语,服务殷勤有序。你说:我想得通,都别紧张了。一家人松了口气。然后分别谈一些退位后的事。有的说打打太极拳,有的说可以去全国走走,有的说可以上上老年大学。这下进展太快,你心里直打鼓:他们就真以为我一点儿情绪也没有?

还有一些电话打来,说是汇报工作。真是傻!信息这么畅通了,还要弄出这么些尴尬。你只能装着语调轻松,说退位了,不管这档事了。对方马上改口,说老领导辛苦了,退下来了更要上门感谢。这些人真是思维缜密,反应敏捷。

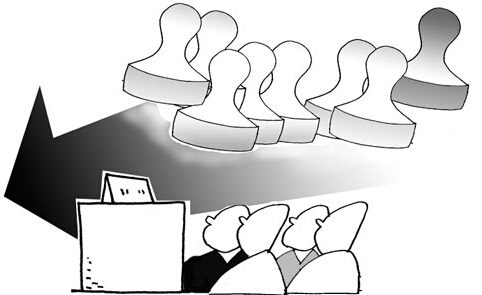

退居了二线,再无多大必要规规矩矩上班了。去了,人家不好不亲自问,那必是一种势利眼;也不好谈工作,一谈也可能谈出是非,说不定而今的做法与你迥然不同;如若遇上开会,新的领导也不好放肆地做报告。只在家闲着,单位上的领导有时也来通通气,把一些重大工作的重要性讲得小心翼翼又迫在眉睫,你说:你们搞吧,我不会管任何事了。你为体现一种胸怀而痛快之至。

后来他们真的放开手脚去干了,询问渐少。倒是过去有些亲信的事而今又有些被搁置的,有时带来一些小报告,说好多事都是你承诺了的,新领导说照办又没见行动;说单位上用了一批新人,好多过去是与你有矛盾的;说许多人在大谈这个问题要解决,那个问题拖不得了,似乎全是你留下的后遗症。你怒发冲冠,拍案而起,最后决定还是冷静找新当家的好好谈谈。你很巧妙,不谈工作,而是谈自己的待遇,说不要给多了,过去贡献不够,还带来了一些麻烦。新领导可能觉察出什么端倪,说:哪里哪里,什么都是该给你的,你还有什么想法,我们得罪人也要落实。你嗅出了某种不满,那后一句话柔中带刚,表面上恭顺至极,实则是一种点醒,该遮该揽的,还要做工作。

得寻找新的世界了,你顿时感到了一种无聊。你把眼光投向类似的群体,有一些过得照样精彩,有的练书法,有的搞摄影,有的说是要出书,都很高雅,不失当过领导的品位,退了下去,还要挣下最后的面子,你不属于这些。有的还想挣些外快,有的拉点儿保险,有的销点儿什么货物,靠的都是过去的资源,把一些人情用尽了,听不到的是不少闲话,你不会这么做。

在单位,哪个有红白喜事,还会接你,你也得去,该还的人情得还,得讲礼数,说不定还会有人来车,去了还可能不是坐大厅,而是包厢,表示对你的另眼相待。再者遇上一些历史问题,还只能历史来回答,作为一部典故,偶尔还要被人翻一翻。不过那样的时候不多,在职的人不愿惊扰。

每次和单位有了些联系,你都会显得很大度,很慷慨,但也很委屈,无来由地委屈。你觉得应该找个什么地方表表功、诉诉苦才好,可是找不到适合的对象,都是些小辈和不上眼的人,以及不能理解自己的人。有一次,你突然想起有很久未去拜望一位老领导了,那是一种大大的不义,也可以满足一下自己表达的欲望。老领导的手握得很紧,把你瞧得专注而仔细,好像瞧自己的一件作品,一件流失已久的作品,还兴奋地道:我早知道你会有大出息的。唉,他居然还不知你也退下来了。