以前去法大的研院上课,因为路途遥远,专门找了司机师傅,类似于包车,每天早上7点,他准时在宿舍楼后面的栅栏门候着。我上车看书,他专心开车,谁都不说话。

师傅姓廖,名一平,37岁,个子不高,两肩微塌,眉毛很浓,但眼睛挺小,嘴唇厚,下巴宽阔,是个一眼看上去就老实巴交的男人。当然,从面相上看,也属于不善交际的那类人。

驾驶座的左侧,摆着一张相片,是他们一家三口的,一个年轻女人和一个小女孩。很可惜,我们完全没聊过有关他家庭的话题。

“来啦?”他冲我点头。“嗯!”我便低头钻进车里。这就是我们的日常对话。

这样的日子持续了很久,从2012年的年初直到2013年,我们俩像北京城内绝大多数擦肩而过的路人,来去匆匆,只有金钱的关系。

后来,我们有了一次对话。

那天我和朋友在蓟门桥喝多了,晚上11点,拦不到车,朋友家住得近,先走一步,留我一人在荒郊野地,茫然不知归路。无奈之下,我试着打了廖师傅的电话。

电话通了,我问廖师傅还在跑活儿吗,能不能接一下我。

廖师傅沉默了几秒钟,问我在哪儿。我报上方位,廖师傅“嗯”了一声,挂断了电话。

20分钟后,廖师傅的车停在我的跟前,他就是这么个人,话少但实诚。

他搀着我,把我架到副驾驶座上,又把车窗打开。我的脑袋顶着车门,晕晕乎乎地想睡觉,但又像孕妇起了妊娠反应,老是想吐。正当我眼皮打架、迷迷瞪瞪之际,廖师傅突然开口说道:“别睡,一睡就吐得更厉害。”

“咱们聊聊,说说话,你也精神点儿。”他拍拍我的肩膀。

我强撑着睁开眼,窗外的夜风吹在脸上,凉凉的。

“小戴,你买车了吗?”他问我。

“还没。”我强打精神说,“号都没摇着,且等呢!”

廖师傅点点头,说:“没买也好,就北京这路况,买多好的车都得堵路上。而且这年头,买车事儿多,哪怕没事儿,都有人给你找事儿。”

我听了廖师傅的话,觉得他是想说点儿什么,于是接着问:“这话什么意思?”

“碰瓷儿!方法多着呢!”廖师傅提高声音说道,“比如拿一个行李箱,悄悄摆在你车尾,等你一开车,箱子倒地,然后立刻有人跑出来,说你把他箱子碰倒了,里面装的是文物,乾隆年间的花瓶,至少要赔30万!”

“或者是你倒车的时候,一个老太太,专门挨着你车边走,你要是停着不动还好,要是接着开,她立马倒地,说是你撞的。要是去医院验伤,准保是骨折。这些人呐,都是专门找好的,真的有病才往你车上靠。”

“你说,这到底是怎么了,这些讹人的也都是老百姓,怎么老想着骗老百姓的钱呢?”廖一平低声说。

我想起另一位师傅的说辞,于是解释道:“底层人欺负底层人,这事儿才是中国人最拿手的。”

“是!是这个理儿。”廖一平点点头,不再说话。

车厢里一下子安静下来。

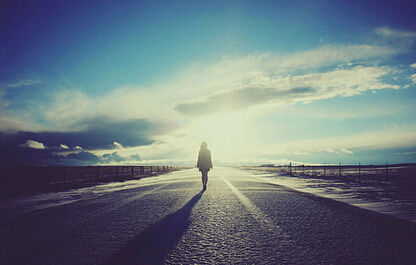

北京的夜晚,11点的街道依然霓虹闪烁,那些敞着门的店铺,喝得头昏脑涨的食客,穿着性感的姑娘,忽闪着警灯的警车,像蚂蚁一样涌向四面八方的人们——所有的一切在我的眼前呼啸而过。

“4月份的时候,我拉了个人。”廖一平突然开口说道。远远的车灯照在他的脸上。

“那人出车祸了,躺在地上,肇事司机跑了。他老婆招手,让我拉。”

“说实话,我不想拉。身上都是血,再加上我怕惹麻烦,你知道的……”廖一平有些烦闷地吐出一口气,问我有没有烟。

我给他点上一支。

“后来呢?”我问。

“到了医院,扯皮,说是我撞的。”

“我赔了他3万。”廖一平拿手指轻轻揉着自己的太阳穴,烟灰轻轻落下,染白了他的头发。“×他妈!”廖一平轻声骂道。他的声音很轻,可是我依然能听出来隐藏在语言之下的恼怒和愤恨。

“你说这叫什么事儿?”

我静静地靠在车椅上,看着廖师傅。他原本浓密的眉毛,此时像墨团一样,拧在一起,双眉之间现出川字形,两颊因为情绪激动而染上了一层如同醉酒的红色。

“我老婆说我是个大傻帽。”

“我也觉得自己是。”他说。

车缓缓停下,红灯。廖师傅握着方向盘,低声说:“想杀人,当时我的感觉就是想杀人。看谁不顺眼,就撞死他!”

“那一阵儿老想着这个,天天心里跟烧了一团火似的。”

“5月17号,我还记得日子,往劲松派出所走的那条道。一个人骑摩托车逆行,直接冲着我来了。当时我就握着这方向盘,脚挨着油门。我真的想撞死他!真的!”廖一平深吸一口烟,“怎么总是你们违反交通规则啊!怎么总是你们欺负别人啊!我感觉整辆车都发烫了,马达嗡嗡地响!踩!撞死他!”